¿Puede un algoritmo pensar como un abogado? No, pero puede ayudarlo

Integrando una nueva herramienta

La inteligencia artificial (IA) ya no es una promesa de ciencia ficción ni un lujo reservado a las grandes firmas tecnológicas. Hoy, la IA está al alcance de cualquier profesional con una conexión a internet y la voluntad de explorar sus capacidades. Pero, como toda herramienta poderosa, su verdadero valor depende del criterio, la preparación y la responsabilidad de quien la utiliza. Para los abogados, el desafío no es si deben incorporar la inteligencia artificial a su trabajo diario, sino cómo hacerlo de manera eficaz, ética y estratégica, aprovechando todo su potencial sin sacrificar el juicio profesional ni los estándares que definen la práctica legal.

En su informe de 2024, el Colegio de Abogados del Estado de Nueva York realizó un estudio para determinar la viabilidad de la integración de la IA en estudios de abogados. A partir de ese análisis se descubrieron varias maneras para que los abogados convirtieran a la IA en una verdadera aliada.

El primer paso es abandonar la visión pasiva o aprehensiva frente a esta tecnología. No se trata de que la IA reemplace a los profesionales, sino de que amplifique su capacidad de análisis, les permita automatizar tareas rutinarias y, sobre todo, les dé más tiempo para concentrarse en las decisiones estratégicas que requieren razonamiento jurídico y sensibilidad humana.

El segundo consejo clave es aprender a evaluar las herramientas de IA disponibles. No todas son iguales ni están diseñadas para los mismos fines: Algunas se enfocan en la revisión de contratos, otras en la predicción de resultados judiciales, otras más en la redacción de documentos o la investigación jurisprudencial.

Relacionado con esto, el abogado debe mantener siempre una supervisión activa sobre los resultados que le proporciona la IA. El informe del Colegio de Abogados de Nueva York insiste en que la IA no puede ni debe sustituir el juicio profesional. Las herramientas generativas —como los asistentes de texto que crean documentos legales o redactan argumentos— pueden ser útiles como borradores, pero nunca deben usarse de forma automática o sin revisión humana. La responsabilidad final de cualquier análisis, escrito o recomendación legal recae sobre el abogado, y esto no cambia aunque la IA haya hecho parte del trabajo. Por lo tanto, se aconseja que todo resultado generado por IA sea revisado, validado y, si es necesario, corregido o complementado antes de ser presentado como parte del trabajo profesional.

Otro aspecto crucial es el entrenamiento constante. La tecnología cambia a gran velocidad, y la IA no es una excepción. Para utilizarla de forma efectiva, los abogados deben estar dispuestos a aprender continuamente, actualizar sus conocimientos y mantenerse al tanto de las nuevas funcionalidades, mejoras o riesgos que puedan surgir. Esto no significa convertirse en expertos en programación, pero sí tener una comprensión general del funcionamiento de los modelos de lenguaje, los algoritmos predictivos o los sistemas de aprendizaje automático que se aplican en contextos jurídicos. Algunos estudios han comenzado a ofrecer programas internos de formación en IA para sus abogados, mientras que otros recurren a seminarios, cursos especializados o colaboraciones con tecnólogos. En cualquier caso, la capacitación continua ya no es opcional: es una condición para la competitividad profesional.

La Inteligencia Artificial es, antes que todo, una herramienta...

Usando una herramienta cómo individuo y grupo

La integración ética de la IA es también una responsabilidad que los abogados no pueden eludir. Usar IA de forma responsable implica ser conscientes de los riesgos que pueden estar incorporados en los algoritmos, así como de los peligros para la privacidad y la confidencialidad de los datos. Uno de los ejemplos más relevantes es la responsabilidad del abogado de no introducir información sensible en sistemas de IA sin verificar primero que existan garantías adecuadas de protección. La transparencia y el consentimiento informado fortalecen la relación con el cliente y reducen posibles conflictos éticos o jurídicos.

Además de todo esto, la IA puede convertirse en una herramienta estratégica para generar valor agregado en el servicio legal. Por ejemplo, algunos estudios, están usando sistemas de IA para anticiparse a las preguntas frecuentes de los clientes, lo que mejora la comunicación y agiliza los tiempos de respuesta. Otros la utilizan para detectar patrones en grandes volúmenes de información —como historiales judiciales o tendencias regulatorias— que les permiten ofrecer un asesoramiento más predictivo, proactivo y personalizado. Este enfoque convierte a la IA no solo en una ayuda operativa, sino en un factor diferenciador de la práctica legal.

La adopción inteligente de estas herramientas también exige un rediseño de los procesos internos. No basta con incorporar una plataforma de IA, es necesario adaptar los flujos de trabajo para que se integren eficazmente, definir roles claros para su uso, establecer protocolos de revisión y fomentar una cultura organizacional que valore tanto la innovación como la responsabilidad.

Finalmente, es muy importante aprender a relacionarse con la IA de la manera correcta, lo que significa, ante todo, aprender un nuevo lenguaje. Este lenguaje, o Prompting, es la base para conseguir lo que uno efectivamente necesita de la IA. Esto significa entregar la información necesaria, dar los datos precisos y las referencias que necesita para lo que uno quiere en cada interacción.

Hablamos repetidamente de la incapacidad de la IA para reemplazar a los abogados, de sus riesgos, tanto legales como éticos, de su uso sin restricciones. Pero siempre debemos tener en cuenta de que la IA es una herramienta que llegó para quedarse y que da muchas ventajas, y saber cómo utilizarla cuando tantos otros campos laborales lo hacen es, cada vez más, una necesidad para no quedarse atrás.

...Y si se usa para bien o para mal depende completamente del usuario.

La Inteligencia Artificial es una herramienta que muchos profesionales están aprendiendo a usar, y es probable que abogados en el futuro también la usen como un apoyo.

¿El fin justifica los medios?

El conflicto de la confidencialidad

La grabación de conversaciones en el entorno laboral ha sido durante años un tema de debate constante dentro del ámbito jurídico, especialmente cuando se trata de casos de acoso o abuso en el trabajo. La creciente disponibilidad de dispositivos móviles y tecnologías de grabación ha facilitado que cada vez más personas opten por registrar situaciones conflictivas en su entorno profesional. Sin embargo, este acto, que muchos argumentan justificado en casos como el abuso laboral, se enfrenta a una compleja red de normativas legales, dilemas éticos y valoraciones judiciales que determinan su licitud y su posible utilidad como prueba en juicio.

El núcleo de este debate radica en el encuentro entre varios derechos fundamentales: el derecho a la privacidad y al secreto de las comunicaciones privadas, por un lado, y el derecho a la tutela judicial efectiva, la libertad de expresión y la necesidad de preservar la dignidad del trabajador, por otro. Esta tensión se hace especialmente visible cuando un trabajador, ante una situación de abuso reiterado o amenaza en el entorno laboral, decide grabar una conversación con la intención de protegerse o de reunir pruebas para una futura acción legal. ¿Es legal grabar esa conversación? ¿Puede usarse como prueba? ¿Se comete un crimen si se hace sin el consentimiento del otro interlocutor?

La respuesta, como señalan tanto el abogado laboralista Juanma Lorente como la abogada del Colegio de la Abogacía de Barcelona Miriam Acerete Hernández, no es única ni definitiva. Varios elementos, como el contexto, la forma en que se realice la grabación, quién la lleva a cabo y cómo se utiliza posteriormente, determinan si quien grabó la conversación se estaba protegiendo o estaba difamando a la persona grabada. Legalmente, el matiz lo es todo, y este tema es un ejemplo perfecto de cómo una misma acción puede ser lícita o delictiva dependiendo de las circunstancias y contexto específicos.

Uno de los puntos que genera un mayor debate es que los pilares de este marco legal varían de país en país. En España lo constituye el artículo 18.3 de la Constitución Española, que protege el derecho al secreto de las comunicaciones, pero sólo frente a terceros ajenos a la conversación. Esto implica que una persona que participa en una conversación sí puede grabarla sin necesidad de obtener el consentimiento de los otros interlocutores. Así lo ha confirmado reiteradamente la jurisprudencia española, estableciendo que no se vulnera el derecho a la intimidad cuando quien graba es uno de los participantes en la conversación.

En casos de acoso o abuso, donde la víctima muchas veces se encuentra sola frente a su agresor, la grabación puede constituir una herramienta crucial para documentar los hechos. Como afirma Lorente, si el trabajador es parte directa de la conversación, la grabación puede ser perfectamente legal y, en muchos casos, muy útil. El artículo 90.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social permite expresamente la utilización de medios de reproducción de palabra, imagen o sonido como prueba ante los tribunales, siempre que se respeten ciertos requisitos.

¿Uno debería grabar las conversaciones en el trabajo en caso de abuso? La respuesta, según los profesionales, depende...

Manejando comunicaciones

No obstante, esta práctica legal puede volverse ilegal si no se cumplen ciertas condiciones. Uno de los errores más comunes es la difusión de la grabación, ya sea con fines maliciosos o por imprudencia, como compartirla con personas ajenas al caso “de confianza”.

En Chile por ejemplo, aunque la grabación en sí sea legal, su difusión puede vulnerar derechos fundamentales como el derecho al honor o la intimidad, incurriendo en un delito recogido en el artículo 197 del Código Penal. Si además, quien graba no participa en la conversación, la situación es aún más grave, ya que estamos ante una vulneración directa del secreto de las comunicaciones, un delito penado con prisión de uno a cuatro años, en este país, además de multas significativas.

Más allá de la legalidad, el uso de grabaciones en el ámbito laboral plantea un dilema ético. ¿Es correcto grabar a alguien sin su conocimiento, incluso si se está sufriendo una situación de abuso? La legalidad de una acción no siempre implica probidad ética, y es aquí donde la ponderación entre derechos cobra especial importancia. Los tribunales se han pronunciado al respecto en múltiples ocasiones, evaluando caso por caso y considerando factores como la existencia de un interés superior, la proporcionalidad de la medida y la finalidad con la que se realiza la grabación.

En este sentido, se han admitido grabaciones como prueba aun cuando la persona que graba no haya sido parte activa en la conversación, si la intención era proteger un interés superior. Un ejemplo claro es el de un padre o madre que graba conversaciones para demostrar la negligencia del otro en el cuidado de sus hijos. En este tipo de situaciones, el interés del menor puede prevalecer sobre el derecho a la intimidad del adulto, justificando la admisión de la grabación como prueba lícita.

Del mismo modo, en el entorno laboral, cuando se trata de probar un acoso sistemático o situaciones de violencia verbal o psicológica, la jurisprudencia ha sido progresivamente más sensible a la necesidad de proteger a la víctima. Aunque se insiste en la importancia de cumplir con los requisitos legales (la grabación debe ser clara, no manipulada, relevante y no difundida), los jueces han reconocido el valor probatorio de estas evidencias en numerosos casos.

El riesgo, sin embargo, sigue existiendo. La presencia de un dispositivo de grabación puede tensar aún más una situación ya conflictiva. Si la persona percibe que está siendo grabada, puede reaccionar de forma agresiva, agravando la situación o incluso impidiendo la obtención de la prueba. Por ello, tanto Lorente como Acerete coinciden en la necesidad de actuar con precaución y consultar previamente con un especialista en derecho laboral. Uno debe protegerse legalmente y al mismo tiempo asegurarse de que la prueba pueda ser realmente útil y no cause más problemas de los que intenta solucionar.

También es importante señalar que la evolución de la jurisprudencia en varios países ha ido afinando cada vez más su análisis en estos casos. Por ejemplo, en España la sentencia del Tribunal Supremo n.º 145/2023, de 2 de marzo destaca que no se puede grabar una conversación ajena sin ser partícipe de la misma, salvo autorización judicial o consentimiento expreso de alguno de los interlocutores. Este criterio sigue la línea del Tribunal Constitucional en su fallo 114/1984, que establece que el derecho al secreto de las comunicaciones sólo puede ser vulnerado cuando exista un interés superior que lo justifique.

¿En qué situaciones de vulneración de derechos, el fin justifica los medios? No hay una respuesta fácil y en un medio en que estas vulneraciones finalmente se han entendido como tales y en que los medios probatorios son extremadamente difíciles, es peor aún. Además hay que resguardar a la víctima que en estas situaciones y por miedo a represalia puede no estar capacitada para reaccionar y actuar en forma correcta y parcial. Es por esto que la ayuda de un abogado es tan importante, porque conseguir evidencia, y manejarla, son pasos que requieren apoyo profesional que en toda instancia tengan el bienestar de la víctima en mente.

...Y el poder que esas grabaciones tienen para ayudarlo depende de como la maneje.

El debate de como manejar estas situaciones, y las grabaciones, se ha vuelto internacional. Dependiendo del país en el que estés, la respuesta cambiara.

Ciberseguridad: ¿el nuevo frente legal?

Un problema mundial

Vivimos en una era dominada por la digitalización. Cada interacción, cada compra y cada movimiento dentro del ecosistema tecnológico deja un rastro. Esta transformación digital, si bien ha traído eficiencia y conectividad, también ha expuesto a empresas, gobiernos y ciudadanos a riesgos sin precedentes. En este contexto, la ciberseguridad no solo es un desafío técnico, sino también un asunto legal cada vez más complejo y urgente.

La reciente encuesta de Baker McKenzie a 600 líderes legales de multinacionales confirma esta realidad. La ciberseguridad y la privacidad de datos encabezan la lista de preocupaciones empresariales, logrando mantenerse como un problema tan preocupante como otras disputas tradicionales como los conflictos laborales o fiscales. El ámbito de la ciberseguridad se ha convertido en un problema mucho más preocupante que simplemente unos ataques a personas vulnerables, se ha transformado en un tipo de crimen que amenaza a naciones, llegando a los cientos de millones de ataques dependiendo del país.

Con la creciente digitalización de los procesos empresariales y el uso intensivo de tecnologías como la inteligencia artificial, la nube y el teletrabajo, las superficies de ataque se han expandido drásticamente. El informe de Baker McKenzie revela que el 45% de los encuestados identifica la ciberseguridad y la privacidad como los principales riesgos de disputas legales.

El aumento y la sofisticación de los ciberataques, así como la presión de regulaciones cada vez más estrictas, han generado un entorno en el que las empresas deben responder rápidamente ante posibles vulneraciones. La preocupación se agudiza por las posibles sanciones regulatorias, que fueron señaladas como el mayor temor por el 70 % de los encuestados.

La falta de cobertura completa en seguros frente a ciberataques también es un factor preocupante, ya que el 44 % expresó inquietud por los conflictos derivados de reclamaciones no reconocidas. A esto se suman los problemas de cumplimiento normativo en las cadenas de suministro, señalados por el 41 % de los participantes, un área cada vez más vulnerable a las amenazas.

La integración de la inteligencia artificial ha traído nuevos retos legales y éticos que aún no han sido plenamente resueltos. El 44 % de los encuestados señaló las disputas relacionadas con la IA como un riesgo relevante, especialmente por temas de privacidad y seguridad de datos, cuestiones éticas y conflictos de propiedad intelectual.

La ciberseguridad se ha convertido en uno de los problemas más preocupantes en el ámbito legal a un ritmo inesperado.

El punto de inflexión

El uso de tecnologías de IA plantea otros desafíos para el marco legal actual. Por ejemplo, es difícil determinar la titularidad del contenido generado por estas herramientas, así como protegerlo legalmente frente a posibles infracciones de derechos de autor o marcas registradas. También emergen interrogantes sobre las responsabilidades legales en caso de errores o usos indebidos de algoritmos automatizados.

Isabella Liu, socia en la oficina de Baker McKenzie en Hong Kong, enfatiza que las empresas deben vigilar activamente el desarrollo normativo en torno a la IA. Las regulaciones no solo afectan la propiedad intelectual, sino que abarcan aspectos de privacidad, normas sectoriales específicas y nuevas leyes transversales sobre inteligencia artificial. Adicionalmente Vinod Bange, socio de Baker McKenzie en Londres, destacó la creciente preocupación empresarial en torno a los riesgos cibernéticos:

“Estamos en un punto de inflexión en lo que respecta al riesgo cibernético. Con los avances tecnológicos, como la IA y otros impulsores de la transformación digital, así como el aumento de las amenazas geopolíticas globales, no es difícil entender por qué estamos presenciando un rápido incremento de los ciberataques en todo el ecosistema empresarial.”

Un buen ejemplo en el ámbito latinoamericano es Colombia, que se ha convertido en uno de los países más golpeados por los ciberataques. En el año 2024, se registraron más de 36 mil millones de intentos de ataque, lo que lo posicionó como el cuarto país con mayor actividad maliciosa en la región. Según el Centro Cibernético Policial, en 2023 se reportaron más de 59 mil denuncias por delitos informáticos, aunque hubo una ligera disminución respecto al año anterior.

Entre los principales problemas a los que se enfrenta el país se encuentran el malware, que se infiltra en los sistemas para robar o dañar información, el ransomware que bloquea archivos y exige pagos por su liberación y el phishing que engaña a los usuarios para obtener datos confidenciales mediante correos o mensajes falsos.

También es frecuente la exposición de datos sensibles causada por errores humanos o configuraciones inseguras, lo que puede acarrear consecuencias legales importantes.

La ciberseguridad ya no puede tratarse como un asunto exclusivo del área de sistemas o tecnología. Es una prioridad legal, estratégica y reputacional. Las amenazas son reales y cada vez más complejas. Una preocupación que necesita sus propias soluciones y profesionales. El mundo virtual desregulado es la nueva frontera de los desafíos legales, de la que se desconoce la extensión y complejidad.

Dependiendo del país en el que uno viva, los ciberataques pueden llegar a los millones.

La ciberseguridad se ha convertido en un problema mundial, y no debería sorprender a nadie que todos los ambientes laborales empiecen a entrenar expertos para lidiar con los temas que la rodean.

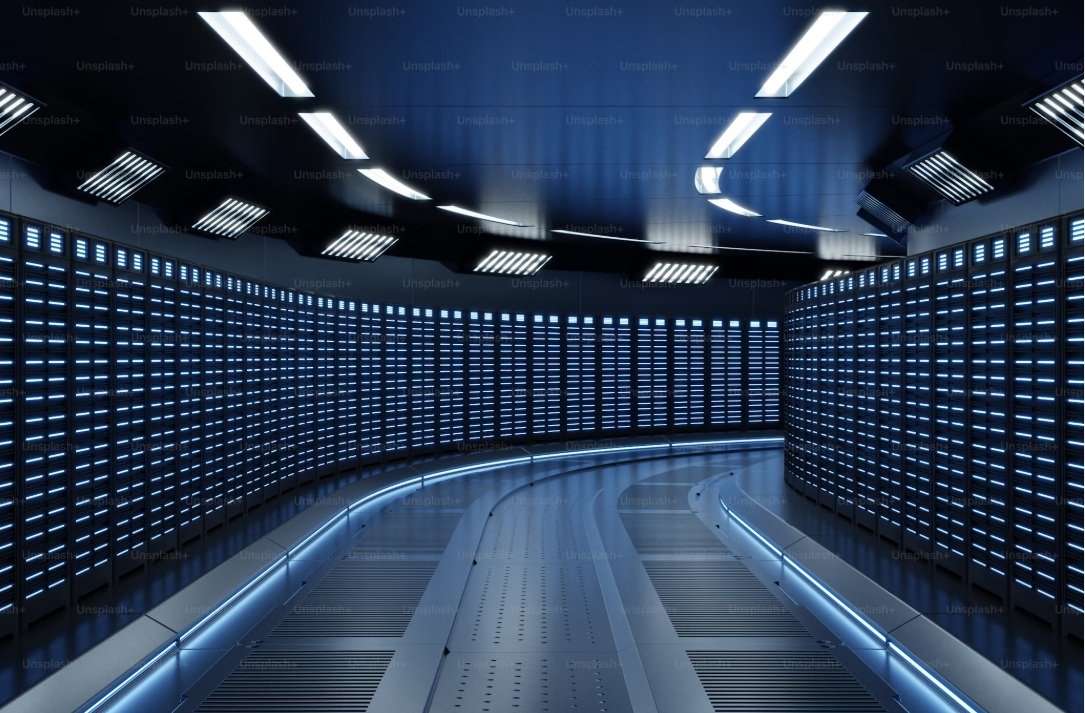

Data Center: La columna vertebral laboral

La herramienta de la era digital

Vivimos en una era profundamente digitalizada, en la que los datos se han convertido en uno de los activos más valiosos para empresas, estudios, comercios, gobiernos e individuos. Cada interacción digital, desde una simple búsqueda en internet hasta una compleja transacción financiera, genera información que debe ser almacenada, procesada y protegida. En este contexto, los data centers, o centros de datos, cumplen un rol fundamental en la infraestructura tecnológica global.

Para ser justos hay que señalar que la información siempre ha sido valiosa y su manejo un tema delicado. En todo momento y para todas las organizaciones este tema ha sido prioritario, pero en la actualidad el ritmo en que se accede a detalles, tecnologías, leyes y más, puede llegar a ser abrumador. Y ese acceso sólo se hace cada vez más necesario. Es por esto que el manejo de toneladas de datos se mantienen y manejan en la nube, con todos los peligros de hackeos y filtraciones que eso implica. Es en este contexto que los Data Center adquieren un rol estructural e irremplazable.

Los Data Centers son espacios diseñados específicamente para almacenar y mantener sistemas informáticos y componentes esenciales como servidores, redes y dispositivos de almacenamiento que permiten sostener una red o un sistema de computadoras. Estos centros garantizan el almacenamiento seguro de datos y el acceso a ellos desde cualquier lugar donde se los requiera y se tenga autorización.

Los servidores son el componente principal y representan la memoria y potencia del procesamiento. Estos dispositivos funcionan bajo la lógica de cliente-servidor, donde sólo el cliente autorizado puede acceder a la información solicitada. La seguridad es otro aspecto crucial, ya que los Data Centers deben estar protegidos contra ataques informáticos, fugas de datos y desastres naturales. Este almacenamiento seguro de datos se garantiza mediante dispositivos físicos y digitales como cintas, unidades de estado sólido y copias de seguridad. También pueden utilizar almacenamiento en la nube, permitiendo el acceso remoto desde cualquier ubicación con conexión a Internet.

Los Data Centers, en su papel de soporte de servicios en la nube, han evolucionado para satisfacer diferentes necesidades del mercado. Por ejemplo, los centros de datos hyperscale están diseñados para grandes proveedores de servicios cloud, mientras que los centros de colocación son utilizados por empresas que alquilan espacio para almacenar su infraestructura tecnológica. Además, los centros de datos Edge ofrecen proximidad a los usuarios para garantizar baja latencia en el procesamiento de datos, mientras que los centros privados brindan mayor control y seguridad a corporaciones que gestionan datos sensibles.

En la actualidad la llamada “economía de la información” es reina suprema entre todos los ámbitos laborales

La información en el área legal

Por supuesto su importancia para el mundo legal, donde la información es un recurso esencial y extremadamente delicado, no se puede exagerar. Esta herramienta es el núcleo de la infraestructura tecnológica de los estudios y organizaciones jurídicas. Al igual que el cerebro en el cuerpo humano, un Data Center almacena, distribuye y analiza millones de datos por segundo, asegurando su disponibilidad de manera eficiente y segura y permitiendo una gestión adecuada y rápida de información crítica como contratos, expedientes judiciales, comunicaciones confidenciales y archivos históricos.

Los servicios cloud que operan desde Data Centers ofrecen almacenamiento y soluciones de identificación electrónica y certificación digital, especialmente relevantes en el ámbito jurídico. La normativa eIDAS de la Unión Europea, por ejemplo, establece que la firma digital cualificada tiene el mismo valor legal que la firma manuscrita. Esto significa que un contrato firmado electrónicamente tiene plena validez jurídica si está respaldado por certificados electrónicos cualificados emitidos por entidades reguladas. Además, los documentos electrónicos sellados con una marca de tiempo cualificada adquieren valor probatorio ante cualquier disputa legal.

De igual importancia, para el sector legal es la seguridad que los Data Center ofrecen. Las medidas de seguridad se dividen en múltiples capas: desde la protección perimetral hasta el resguardo de los servidores individuales. Esto incluye medidas físicas como vallas y monitoreo, así como controles de acceso interno que restringen la entrada a personal no autorizado. Especialmente importante para juicios y contratos donde la información es clasificada y sensible y una filtración puede cambiar el curso del resultado judicial.

La infraestructura contra desastres naturales y ciberataques también forma parte esencial de los Data Centers modernos.

En la actualidad la llamada “economía de la información” es reina suprema entre todos los ámbitos laborales, y en el futuro, se prevé que los Data Centers desempeñen un papel aún más relevante en la economía digital.

El manejo de la información, en el campo legal, es una responsabilidad crítica. Recolectar la información de forma transparente, respetar la privacidad de los usuarios, clasificarla adecuadamente, protegerla de amenazas y eliminarla de forma segura cuando ya no sea necesaria es responsabilidad esperada de todo abogado. La gobernanza de los datos se convierte así en una herramienta esencial para construir confianza y asegurar el cumplimiento de normativas del quehacer de los abogados. Los Data Center en esta gobernanza son los pilares esenciales.

Los abogados constantemente usan información y necesitan la mayor seguridad posible para que sus datos se mantengan seguros.

Los Data Center nunca serán los protagonistas del trabajo de un abogado pero siempre serán la columna que mantiene el estudio del abogado.

¿De quién es la obra? La batalla del proceso creativo en la IA

El conflicto legal

La Inteligencia Artificial (IA) parecía hasta hace poco de ciencia ficción, pero una vez introducida, ha abierto las puertas a una realidad impensada, la batalla entre personas y máquinas por el uso de información y creación. Porque la IA no es creativa, al menos no por el momento. Sin embargo con una gran cantidad de datos es capaz de recrear procesos creativos ajenos. Una nueva canción de Frank Sinatra que además parece cantada por él, una nueva obra en el estilo de Vargas LLosa, o incluso una “casa en el estilo de Frank Lloyd Wright”, entre otros, es posible pedirlas y puede crearlas. Pero usufructuar del proceso creativo de otra persona no genera nuevas corrientes de pensamiento ni crea nuevos estilos. Es un robo intelectual y mal uso de la herramienta por parte de quienes quieren acceder a creaciones sin pagar su valor.

Esta capacidad de recrear obras se alimenta de enormes volúmenes de datos y de modelos de lenguaje o imagen entrenados para replicar estilos, géneros y estructuras narrativas con gran precisión.

Esta habilidad ha causado paros y manifestaciones por parte de profesionales que con justa razón quieren proteger su trabajo y creación intelectual y que argumentan que no por ser el uso de software accesible, no puede crear resultados fraudulentos. Esto ha generado debate desde el punto de vista legal, en cuanto a los límites de esta forma de uso de un proceso creativo, sus ideas y bases. Porque aunque el resultado sea nuevo, su estructura y pensamiento pertenecientes a una persona, también tiene un valor y en este caso se relacionan directamente con el producto. ¿A quién entonces le pertenecen los derechos de autor de un proceso creativo?

En distintas jurisdicciones se han emitido decisiones que subrayan la necesidad de intervención humana para que una creación sea protegida por el derecho de autor. En Estados Unidos, por ejemplo, un tribunal dictaminó que una obra generada completamente por IA, sin ningún tipo de participación humana, no puede beneficiarse de dicha protección. La jueza Beryl A. Howell señaló que la originalidad protegida por la ley exige una contribución humana. Así, la humanidad del autor sigue siendo un pilar legal para considerar a algo una “obra”.

Pero este principio entra en tensión con la realidad técnica. ¿Qué pasa cuando la intervención humana se reduce a unos pocos prompts (lenguaje o instrucciones de comunicación con la IA)? ¿Debe considerarse autor a la persona que introdujo las instrucciones, al desarrollador del sistema de IA, o incluso a los titulares de las obras utilizadas para entrenarla? Esta duda se amplifica cuando hablamos de IA generativa como Midjourney o ChatGPT, que producen contenido a partir de modelos entrenados en obras humanas, muchas de ellas protegidas por derechos de autor.

La legislación actualmente se inclina por la posición tradicional: sólo las personas humanas pueden ser autoras. Sin embargo, algunos países, como Reino Unido, han propuesto reformas a las leyes de Derechos de Autor para que la autoría del desarrollador o usuario del sistema sean parcial, o completamente reconocidas, como una forma pragmática de incentivar la innovación tecnológica y dar certeza jurídica a los inversionistas.

“Sus científicos estaban tan preocupados en entender si podían, que no se preguntaron si debían.” Jeff Goldblum- Jurassic Park

El conflicto cultural

En paralelo, se abre una pregunta de aspecto cultural: si una creación generada por IA no es legalmente “obra”: ¿puede aún considerarse creación? Para muchos, el valor de una creación radica en la expresión humana, en la emoción, en el error, en la experiencia que subyace al proceso creativo. La escritora Daphne Kalotay, por ejemplo, advierte que los textos creados por IA pueden imitar estilos y estructuras, pero carecen de esa “visión genuina” que proviene de vivir en el mundo físico. Del mismo modo, la animadora Ruth Stella Lingford destaca que, aunque la IA puede actuar como colaboradora, el proceso manual e intuitivo sigue siendo irremplazable en el arte que busca profundidad emocional y estilo propio.

En el otro lado de la moneda, existen escritores y animadores que han expresado la opinión de que se puede entrenar a creadores artísticos para usar esta herramienta con el objetivo de transformarla en un asistente. Por ejemplo, en festivales como Annecy, dedicados a la animación, muchos artistas han comenzado a hablar de “montar el tiburón”: usar la potencia de la IA, pero sin perder el control creativo. A la vez, crece la demanda por técnicas análogas, como el stop motion o la pintura animada, en un aparente deseo de ver nuevamente la “mano humana” detrás de cada cuadro. Esta reacción revela un fenómeno interesante: en tiempos donde lo digital puede replicar todo, lo auténtico se vuelve escaso y, por tanto, valioso.

La posibilidad de entrenar un modelo con el estilo personal de un creador y utilizarlo como asistente abre un nuevo campo de colaboración, no competencia. Pero esa colaboración necesita marcos claros: ¿quién es el autor en una obra híbrida y/o basada en procesos creativos de otros? ¿Quién decide si puede comercializarse? ¿Y quién responde si se infringen los derechos de terceros? La distinción entre copia, derivación y creación original se vuelve cada vez más borrosa. En algunos casos, las obras generadas por IA imitan tan fielmente a un artista específico que rozan el plagio estilístico, aun sin producir ninguna obra concreta.

Adaptar o reinterpretar los marcos normativos para lidiar con la autoría, la originalidad y la responsabilidad en el contexto de la IA va a necesitar de una actualización constante y nuevas formas de especialización legal. Prohibir es para algunos el camino. Pero esta solución tiene tantos problemas como su uso, dado que la IA llegó para quedarse y sólo va a perfeccionar cada vez más su funcionamiento.

La Inteligencia Artificial ya no es una obra de ciencia ficción, es una realidad que está afectando la vida de millones. Como dijo Jeff Goldblum en Jurassic Park: “Sus científicos estaban tan preocupados en entender si podían, que no se preguntaron si debían.” Y para muchas personas, el hecho de que una herramienta tenga la capacidad de crear obras o productos que caen en un vacío legal significa que el límite y valor de lo usado, no existe. Esta herramienta ha llegado para quedarse y es la responsabilidad de la ley crear un nuevo marco legal para este debate creativo.

La IA no puede producir, pero puede reproducir...Pero ¿Qué significa eso desde el punto de vista del arte?

El debate de los derechos de autores, y sí la IA tiene derecho a entrar en este ámbito, es uno que solamente acaba de comenzar y el cual es un preludio de muchos cambios legales...

Pioneras del Derecho: Las mujeres que dieron el primer paso

Honrando a las primeras

El acceso de las mujeres a la educación superior y al mundo profesional ha sido una una lucha ardua que, en muchos casos, tardó siglos en materializarse. El Derecho, como disciplina y práctica, fue uno de los campos donde la resistencia a la incorporación femenina fue particularmente fuerte, y lamentablemente en muchos casos sigue presentando desafíos para ellas actualmente.

En la apertura de este camino para las mujeres hubo pioneras valientes y decididas, que decidieron levantarse y desafíar las normas del tiempo, contra viento y marea y dejando una marca en la historia y en el desarrollo de esta disciplina para siempre. Es por esto que, con el Día de la Madre tan cercano, hemos decidido hablar de las primeras abogadas, “madres legales” de la historia por así ponerlo, aquellas que crearon un nuevo camino, con profesionales que trajeron oportunidades y justicia a incontables personas.

Los inicios de esta historia de exclusión de las mujeres en el mundo legal se remontan al mundo del Imperio Romano, antes del nacimiento de Jesucristo. En el año I A.C Gaia Afrana, esposa del senador romano Licinius Buccio, fue la primera mujer en dedicarse a la defensa de intereses ajenos, defendiéndolos y defendiéndose sin abogado frente a un pretor. Pero lamentablemente sus esfuerzos no sólo no se replicaron sino que resultaron en la elaboración de la Lex Afrania que le prohibiría a las mujeres ejercer como abogadas.

No sería hasta 1869 en que esta iniciativa la retoma en Estados Unidos Arabella Mansfield. Ella se convirtió en la primera mujer en recibirse de abogada en la historia moderna, en el Estado de Iowa y como la mejor estudiante de su curso. Pero no fue fácil, Mansfield tuvo que desafiar en la Corte a las normas establecidas que sólo permitía a los hombres blancos de “buena conducta moral” [Código de Iowa 114.2700 (1860)] presentarse al examen y ejercer. Su caso, determinación y capacidad, abrieron la posibilidad a una excepción, y este triunfo le permitió practicar el Derecho. Además terminó llevando a una modificación de la legislación de Iowa, para que las mujeres pudieran ser admitidas al colegio de abogados en igualdad de condiciones que los hombres.

Este caso se considera el ejemplo que detonó una serie de seguidoras para este difícil camino. Tal fue el caso en Chile donde la señora Matilde Throup se convertiría en la primera mujer chilena en obtener un título de abogada en 1892. Su logro fue particularmente significativo, ya que en muchos países de América Latina en el s. XIX, las mujeres ni siquiera tenían garantizado el acceso a la educación universitaria.

Por otro lado, casi en paralelo en México, María Asunción Sandoval de Zarco se convirtió en la primera mujer licenciada en derecho en 1897 y utilizó lo que aprendió para impactar de forma profunda el ámbito profesional de su país. Sandoval de Zarco no sólo ejerció la abogacía, sino que también abogó por los derechos de las mujeres y la igualdad educativa, anticipándose a los movimientos feministas del siglo XX en el país.

Un camino de mil pasos...

Las mil y una historias del mundo

Cruzando el Atlántico, en el Reino Unido, las mujeres enfrentaron estas barreras legales durante mucho más tiempo. Dos mujeres aparecieron durante este periodo y se convirtieron en pioneras del Derecho:

La primera fue Eliza Orme quien en 1869 fue la primera mujer en conseguir el título de abogada en Inglaterra, aunque no tenía la capacidad legal de ejercer como tal, tenía todas las credenciales y educación requerida después de estudiar en el University College London y tuvo que ejercer profesionalmente sin título y fue la primera mujer en realizar una ponencia en un congreso jurídico, titulada “La condición jurídica de la mujer en Inglaterra” (Chicago 1893).

La segunda mujer fue Helena Normanton, quien en 1922 se convirtió en la primera mujer en ejercer formalmente como abogada en Inglaterra después de la aprobación de la Sex Disqualification (Removal) Act de 1919. Se convirtió en la segunda mujer en formar parte del colegio de abogados de ese país, el 17 de noviembre de 1922, poco después de Ivy Williams. Además, fue la primera mujer en obtener el divorcio para una de sus clientes, la primera mujer en liderar la acusación en un juicio por asesinato y la primera mujer en llevar a cabo un juicio en Estados Unidos y comparecer en el Tribunal Superior y en Old Bailey. En 1949, junto con Rose Heilbron, fue una de las dos primeras mujeres Consejeras de la reina en el English Bar.

En Francia, Jeanne Chauvin hizo historia como una de las primeras mujeres en desafiar las estructuras jurídicas establecidas. Aunque obtuvo su doctorado en derecho en 1892, no pudo ejercer inmediatamente debido a las restricciones legales. No fue sino hasta 1900 que, tras intensas campañas de presión y cambios legislativos, Chauvin pudo prestar juramento y ejercer como abogada. También fue fundamental para la creación y aprobación de la ley que le otorgara a las madres solteras el derecho a buscar al padre y exigir la manutención de sus hijos.

También hay casos cuyo valor simbólico es impactante en este camino. Tal es el caso de Maria Otto en Alemania, quien en 1922 se convirtió en la primera mujer admitida como abogada en ese país. Una hazaña lograda en un contexto de grandes transformaciones sociales durante la República de Weimar. La participación femenina en el derecho alemán estuvo muy limitada antes de la Primera Guerra Mundial, por lo que su admisión simbolizó un cambio profundo en el acceso de las mujeres a las profesiones liberales.

Australia también cuenta con una pionera notable en Flos Greig, quien en 1905 fue admitida como la primera abogada en Victoria y, por extensión, en Australia. Su camino no fue fácil: para que pudiera ejercer, fue necesario promulgar una ley específica, conocida como Flos Greig Enabling Act.

En Japón, la entrada de las mujeres a la abogacía, fue mucho más tardía. La primera mujer en convertirse en abogada fue Ai Kume, quien obtuvo su licencia para ejercer en 1940. Japón, influenciado por un sistema social altamente patriarcal, había restringido históricamente las oportunidades profesionales para las mujeres. La trayectoria de Kume es representativa de un cambio social que, aunque tardío, comenzó a abrirse paso en el siglo XX con reformas educativas y legales.

Finalmente, en India, Cornelia Sorabji rompió múltiples barreras. En 1892, se convirtió en la primera mujer india en estudiar derecho en la Universidad de Oxford, aunque no se le permitió ejercer formalmente en Inglaterra ni en India durante varios años debido a las restricciones de género. Finalmente, en 1924, tras cambios legales, Sorabji fue autorizada a practicar derecho en la India británica, donde dedicó gran parte de su carrera a defender a mujeres y menores que no podían representarse legalmente por sí mismos.

Hay muchos más ejemplos que podríamos mencionar, Ascensión Chirivella Marín en España, Ekaterina Flerova en Rusia, Clara Brett Martin en Canadá, María Angélica Barreda en Argentina. Pero todas estas historias comparten elementos en común, a pesar de sus diferencias geográficas, de contextos culturales e históricos. Todas ellas tuvieron el valor de desafíar lo establecido, tenían la perseverancia de seguir adelante en un camino muy difícil, y tuvieron el compromiso para generar un cambio legal en cada uno de sus países a través de sus capacidades y carreras. El recorrido de estas pioneras nos recuerda que la lucha por la igualdad en el ámbito legal requirió valentía, perseverancia y pasión. Hoy que las mujeres ya son parte integral de la disciplina, transversalmente y en todos los cargos posibles, estos ejemplos siguen siendo una fuente de inspiración para todas las mujeres que desean hacer una diferencia en el mundo del Derecho y en la sociedad en general.

...Empieza con el primero.

Estas son solo algunas de las muchas historias de individuas que ayudaron a cambiar el mundo a través de su voluntad y valentía.

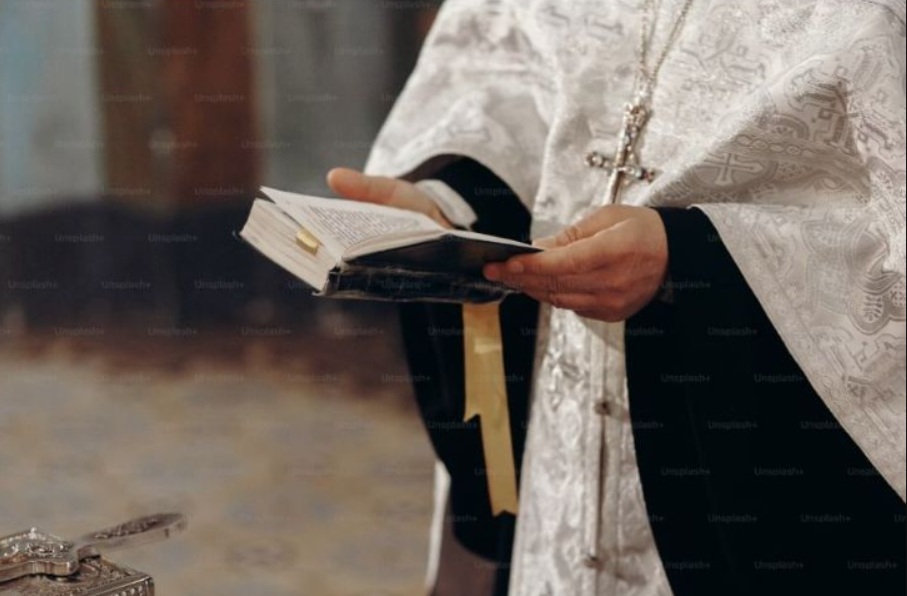

Sede Vacante

Periodo de luto

Con gran pesar, pero sin sorpresa, el mundo y en especial los católicos recibieron la noticia de la muerte del Papa Francisco. Un hombre que, a pesar de su frágil salud, trabajó y se acercó a la gente hasta sus últimas horas de vida.

Ya hace algunas semanas y a raíz de su precario estado, publicamos un artículo sobre los pasos e implicaciones legales de la elección de un nuevo Papa y el Cónclave de Cardenales que la define.

Sin embargo, entre la muerte de un Papa y la elección de su sucesor, hay un largo período, llamado de Sede Vacante, expresión latina para indicar el momento entre la muerte y la elección de dos papas. Su significado literal es el de sede vacía y refiere a la falta de sucesor de Cristo en la tierra dirigiendo a la Iglesia Católica. Este tiempo es un tiempo de luto, pero de mucha tarea y repleto de situaciones definidas por el Derecho Canónico que entran en operación, para mantener la estabilidad a pesar de la falta de soberano.

Durante este período, la administración de la Iglesia Católica en el Vaticano pasa a dos importantes instituciones eclesiásticas y bajo la estricta definición y limitación de la ley canónica. Primero, el cardenal Camarlengo, que es un título de dignidad entre los cardenales de la Iglesia Católica, presidente de la cámara Apostólica y que es quien se encarga de gestionar los asuntos urgentes y de preparar la elección del nuevo pontífice, es decir el Cónclave. Junto con él, el Colegio Cardenalicio, que mantiene sus funciones consultivas y de liderazgo en cada zona a la que rigen desde el punto de vista religioso, para mantener la continuidad del gobierno eclesiástico y aseguran la continuidad de la gobernanza. Su principal tarea en este período es sin duda la participación en la organización del Cónclave y elección del nuevo Pontífice.

Este período inicia con la ceremonia de la Destrucción del anillo del Pescador, sello del Papa muerto. El Camarlengo, actualmente su eminencia cardenal Kevin Farrell, irlandés, administrador de bienes e ingresos de la Santa Sede y quien asume en parte importante el gobierno temporal durante este período, es quien realiza este rito. Tras el fallecimiento del Santo Padre, el Camarlengo declara “Vere Papa mortuus est” (latín para “El Papa está realmente muerto”) y luego destruye el anillo con un martillo de plata. Este anillo, símbolo del poder Papal cierra el “reinado” del Pontífice.

Una de las primeras tareas urgentes del Camarlengo sin duda es la organización del funeral de Estado que corresponde a un Papa, coordinando con autoridades vaticanas y extranjeras, preparando ceremonias e invitados, el velatorio, la misa y entierro. Estos pasos incluyen una serie de ritos, regidos por ley canónica, como la quema de algunos documentos personales del Papa y la colocación de monedas de oro, plata y bronce en su ataúd. Una moneda de oro por cada año como Papa, una moneda de plata por cada mes de un año inconcluso y una moneda de cobre por cada día que no completó un mes.

¿Qué es lo que pasa cuando un Papa muere?

Nihil innovetur

Desde el punto legal canónico el criterio que rige este período es el de “nihil innovetur”, es decir un status quo, que permita el funcionamiento de la Iglesia, pero no cambios o reformulaciones que sean estructurales. Esto es importante porque la fuente de la confianza que se le da al Colegio de Cardenales durante este periodo de transición se le otorga debido a su presencia y autoridad como una entidad neutral. Sí se llegara a implementar algún cambio, el Colegio de Cardenales perdería la capacidad de estabilizar un período difícil dentro de la Iglesia.

Este sistema basa su solidez en la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, cuyo mandato le entrega la confianza al Colegio de Cardenales con el mandato de que dicha institución no tiene la autoridad para hacer actos de disposición sobre los derechos de la Sede Apostólica y de la Iglesia Romana, ni tampoco puede modificar las leyes emanadas por los Romanos Pontífices.

Del mismo modo, muchos individuos se ven afectados por la muerte del Papá, ya que según la Constitución Apostólica todos los Jefes de los Dicasterios de la Curia Romana, tanto el Cardenal Secretario de Estado como los Cardenales Prefectos y los Presidentes Arzobispos, así como también los Miembros de los mismos Dicasterios, cesan en el ejercicio de sus cargos y no se podrán elegir nuevos hasta que el siguiente Papa sea elegido.

A la salida de todos esos cargos, esta Constitución, actúa como guía durante este periodo, especialmente en cuanto al Cardenal Camarlengo, a quien le da autoridad sobre la Santa Sede y la Cámara Apostólica, para asegurarse de que se mantenga la estabilidad en la Iglesia durante este periodo. Su decisiones sobre ambas organizaciones están encargadas de mantener el equilibrio y neutralidad, ya que la obligación y el derecho del Camarlengo es asumir liderazgo sobre todas las administraciones dependientes de la Santa Sede, las relaciones sobre su estado patrimonial y económico, y juntar las informaciones sobre los asuntos extraordinarios que estén eventualmente en curso a través de un delegado.

La muerte del Papa Francisco es un luto, pero no una sorpresa, debido a su avanzada edad y a sus problemas de salud. Pero la experiencia, normativa legal canónica y tradición de la Iglesia Católica la preparan para estos períodos de incertidumbre. En la época de la Sede Vacante, la estabilidad es el nombre del juego y cuando se debe elegir a quien será una de las personas más poderosas del planeta, el marco institucional, sobre todo en estas dimensiones, cobra una importancia basal. Así como se habla del Camarlengo y el Colegio Cardenalicio como actores principales, el Derecho Canónico es uno de los actores más importantes, aunque sea como personaje invisible.

La Iglesia se prepara para una nueva era.

El periodo de la Sede Vacante puede que no cambie nada, pero es vital para mantener a la Iglesia Católica lista para la llegada del nuevo Papa.

El Derecho en la Cultura Popular: Mitos que Confunden

Síntoma de la separación entre el individuo y la ley

Los mitos se han generado a lo largo de la historia como relato tradicional, explicaciones sencillas (aunque a veces no tanto) y de significado, de aspectos de nuestra existencia en relación con la naturaleza, cultura, normas, evolución, otros seres humanos, valores, etc. Normalmente involucran protagonistas fantásticos, que no tienen ninguna base científica y se contraponen muchas veces a la realidad detrás del fenómeno.

Hay varios tipos de mitos: los cosmogónicos relacionados con la creación del mundo, los teogónicos que relatan los orígenes de los dioses; los antropogónicos relacionados con el origen de la humanidad; los fundacionales para relatar la fundación de ciudades o comunidades; los escatológicos, que relatan la forma en que terminará el mundo; los cataclísmicos, que se relacionan con fenómenos naturales; y los de aparición de enfermedades y muerte, que explican cómo la humanidad pasa de un estado a otro. Ejemplos de este último son el griego de la caja de Pandora y las catástrofes que produjo abrirla, para la humanidad o la aparición para las mujeres del popular Trauco, en el sur de Chile, con todas las consecuencias que eso conlleva.

Tan conocidos son varios de ellos, que las personas saben a qué se refieren con sólo nombrar a sus protagonistas, sin embargo, en general está claro que es una explicación popular con poca y nula base científica. Lo que pasa con otro tipo de mitos, como los relacionados con situaciones diarias contemporáneas, en especial cuando se entienden como realidades, es mucho menos inocuo. Eso sucede con una serie de mitos que se han formado en torno a situaciones legales que enfrentan las personas a diario y que parecen tener la solución a varios problemas. Nada más lejos de la realidad. Estos mitos se formaron por una falta de conocimiento que crea una barrera entre la gente y el Derecho, es por esto que aquí les presentamos algunos de ellos, desmitificándolos y explicando el marco legal que los rodea.

Las personas usan mitos para explicar lo que no entienden...

Los mitos

Muchas personas creen que no necesitan un contrato por escrito y que basta con un acuerdo verbal. Esta creencia puede generar problemas importantes. Aunque un acuerdo verbal puede ser legalmente vinculante en ciertos casos, la falta de claridad y evidencia puede llevar a disputas difíciles de resolver. Un contrato escrito protege a ambas partes, establece claramente las obligaciones y derechos, y previene malentendidos. Siempre es recomendable documentar los acuerdos de forma escrita y detallada.

Otro mito común es que al registrar una marca se obtiene protección automática en todo el mundo. En realidad, los derechos de una marca registrada son territoriales: si registras tu marca en México, por ejemplo, no tienes derechos automáticos en Estados Unidos o Europa. Para lograr una protección efectiva a nivel internacional debes realizar registros en cada país donde planeas usar la marca. De lo contrario, podrías encontrarte con que alguien más registra tu marca en otro país antes que tú.

También es común pensar que si rompes algo en una tienda, automáticamente tienes que pagarlo. Sin embargo, la ley no siempre te hace responsable. Si el accidente ocurrió porque el objeto estaba mal colocado, por ejemplo, puede que la tienda sea la responsable por no garantizar un entorno seguro.

Similarmente, una idea errónea bastante común, es que la ignorancia de la ley puede ser usada como excusa. Pero la ley establece claramente que no conocer una norma no te exime de cumplirla. Por eso es tan importante mantenerse informado, especialmente si te mudas o viajas a otra jurisdicción. Relacionado con esto hay personas que creen que se puede demandar por cualquier cosa. Pero para presentar una demanda válida necesitas demostrar un perjuicio real y tener base legal. Las demandas frívolas no solo son desestimadas, sino que pueden acarrear sanciones.

En el mundo digital, muchos piensan que cualquier contenido disponible en Internet es de dominio público y puede usarse libremente. Esto no es cierto. La mayoría del contenido en línea está protegido por derechos de autor, incluso si no hay una advertencia explícita. Usar imágenes, textos o videos sin permiso puede resultar en sanciones legales. Es importante verificar las licencias de uso o contar con autorización antes de compartir o reutilizar contenido ajeno.

Existe también la creencia de que, una vez firmado un contrato, ya no puede modificarse. La realidad es que los contratos pueden ajustarse si ambas partes están de acuerdo. Se pueden realizar adendas o modificaciones por escrito para adaptarse a nuevas circunstancias. El contrato no es una condena perpetua, sino una herramienta que puede evolucionar conforme cambian las necesidades de los involucrados.

Otra creencia extendida es que hacer un testamento garantiza que se cumplirán todos tus deseos. Aunque es un paso esencial en la planificación patrimonial, su ejecución puede complicarse durante el proceso de sucesión, y puede ser impugnado por otros interesados. Para evitarlo, es fundamental redactarlo correctamente, mantenerlo actualizado y considerar otros instrumentos legales como los fideicomisos.

Por último, una de las creencias más peligrosas es pensar que puedes usar cualquier tipo de fuerza para defender tu propiedad. En la mayoría de los casos, la ley solo permite el uso de una fuerza razonable y proporcional. El uso de fuerza letal, por ejemplo, no está justificado si solo se está protegiendo un bien material y no hay una amenaza directa a la vida.

Estos son sólo algunos ejemplos de los muchos, muchos, mitos que se han creado debido a nuestra incapacidad para navegar por el sistema legal, lo que nos invita a reflexionar sobre la importancia de estar bien informados acerca de nuestros derechos y responsabilidades legales. Los mitos se han generado a lo largo de la historia para explicar aquello que la gente no entiende, pero es una obligación aclararlos. A través de la comprensión de los mitos que a menudo rodean el ámbito legal podemos empoderarnos como ciudadanos y tomar decisiones más informadas. Recordemos que el conocimiento es nuestra mejor herramienta para defender nuestros derechos y contribuir a un entorno donde la justicia prevalezca.

...Lo que implica un problema cuando los usan en temas relacionados a la ley.

Estos no son los únicos mitos legales que existen, por lo que es importante mantenerse informado acerca de lo que permite y no permite la ley.

Desafíos de la Inmigración Masiva

Un cambio radical

Inmigración:

acto de trasladarse a un país distinto al de origen para establecerse en él.

La inmigración es un proceso que permitió en la prehistoria colonizar el mundo, a países conquistar regiones y transformarse en imperios y a la formación de naciones que posteriormente se transformarían en potencias como es el caso de EEUU, entre otros.

Grandes inmigraciones específicas, postguerra o fomentadas por la necesidad de desarrollo de regiones dentro de los países receptores, como la alemana en Chile y Brasil o la japonesa en Perú, han sido ampliamente fomentadas y se relacionan con procesos benéficos para ambas partes y fusiones histórico culturales mutuamente enriquecedoras.

Sin embargo en las últimas décadas el proceso de inmigración parece haberse salido de control y se ha transformado en un tema candente en el debate público. No es difícil entender por qué. A medida que el mundo se ha vuelto más interconectado, las personas han buscado nuevas oportunidades en diferentes países, lo que ha llevado a un aumento significativo en la inmigración masiva. Esto ha traído consigo una serie de problemas complejos que han desafiado tanto a los inmigrantes como a las naciones receptoras y a los marcos legales que regulan los procesos.

Uno de los problemas más evidentes es la presión que la inmigración masiva ejerce sobre los sistemas de servicios públicos. En muchos países, el aumento de la población debido a la llegada de inmigrantes ha generado tensiones en áreas como la educación, la salud y la vivienda. Las comunidades a menudo se sienten abrumadas por la necesidad de proporcionar recursos y servicios a un número creciente de personas, lo que puede llevar a la percepción de que los inmigrantes son una carga para la sociedad. Alemania es un gran ejemplo de ello y llevó a esa nación a recibir un número limitado de inmigrantes para los que realizó una preparación previa que incluyó enorme inversión pública.

Además, las leyes que rigen la inmigración han sido objeto de intensos debates y, en muchos casos, de cambios drásticos. En algunos países, las políticas se han vuelto más restrictivas, lo que ha llevado a situaciones de incertidumbre y miedo entre los inmigrantes. La falta de claridad en las leyes puede resultar en la separación de familias, la detención de personas en condiciones inhumanas y la deportación de aquellos que han construido vidas enteras en un nuevo país. Esto afecta a los inmigrantes e impacta a las comunidades que los acogen, creando divisiones y tensiones sociales.

La inmigración solía verse como un proceso de integración cultural que podía ayudar a una nación...

Las consecuencias de la falta del marco legal

Otro aspecto importante a considerar es el conflicto intercultural que a menudo surge en respuesta a la inmigración masiva. A medida que las comunidades se ven transformadas por la llegada de nuevos habitantes, algunas personas pueden sentir que su identidad cultural está amenazada. Esto puede dar lugar a un aumento de la hostilidad hacia los inmigrantes, lo que a su vez puede llevar a políticas más severas y a un clima de miedo y desconfianza. El hecho de que exista tal cantidad de inmigrantes complica esta situación aún más, estudios acerca del tema han revelado que desde el 1970 el porcentaje de la población mundial que está emigrando a otros países ha subido de forma constante, pasando desde un 2,3% en dicho año a un 3,6% el año 2020 y este número sigue aumentando exponencialmente. La ONU estima que en el año 2024, 304 millones de personas migraron alrededor del mundo, lo que significa cambios significativos a las naciones receptoras de este flujo de personas.

El principal desafío se vuelve evidente, ya que el marco legal, que una vez protegía a los inmigrantes y ayudaba a su integración, no estaba preparado para la explosión de emigración que seguiría a la Segunda Guerra Mundial, y la falta de actualización a este marco causa que la vista del proceso mismo cambie de “una integración de dos culturas para el beneficio de todos” a “darle hogar y trabajo a miles de personas necesitadas a costa del propio”.

Porque hay que recordar que hay muchos beneficios al proceso inmigratorio si se hace de forma organizada. Muchos han traído consigo habilidades, conocimientos y una ética de trabajo que han beneficiado a las economías locales. Sin embargo, estas contribuciones a menudo se pasan por alto en medio de la retórica negativa que rodea a la inmigración.

El cambio de foco en este tema es enorme y muy probablemente por el atropello institucional, legal y social que ha generado la inmigración masiva. Las leyes que la rigen parecen no dar abasto con los cambios de este fenómeno en los últimos 20 años y requieren de gran conocimiento disciplinar para un enfoque equilibrado y humano. Es esencial encontrar soluciones que aborden las preocupaciones legítimas de las comunidades receptoras, y respeten los derechos y la dignidad de los inmigrantes.

Sólo a través de un diálogo abierto, comprensivo y disciplinariamente complementario podremos avanzar hacia un futuro en el que todos puedan prosperar y llamar al lugar en que viven hogar. Todos quienes se relacionan con el derecho, tienen una inmensa responsabilidad pública en este tema y las sociedades necesitan con urgencia una reflexión constructiva a un problema que parece haberse desbordado…

...Pero la llegada masiva de inmigrantes ha vuelto el actual marco legal obsoleto y eso ha causado problemas.

La Segunda Guerra Mundial cambio muchos de los aspectos de una cantidad incontable de vidas, e incluso en la actualidad sentimos sus efectos. La inmigración puede traer un gran beneficio para un país, pero para lograrlo el marco legal debe adaptarse a las necesidades actuales.

Abogados 2.0: Redes Sociales y Comunicación Legal masiva

Lo que busca la audiencia de un medio masivo

De acuerdo con la American Bar Association (ABA) el 81% de los abogados y estudios legales tienen presencia en redes sociales. Sin embargo, ¿Cuál es el impacto real de esta presencia?

En un artículo anterior abordamos la importancia de esta presencia digital, pero este uso suele ser para realizar marketing, contrataciones, informar de casos ganados, etc. que es una información técnica, específica y muy focalizada, que no acerca a un público más masivo, lo que desperdicia el potencial de este tipo de comunicación de llegar a grandes masas de personas.

Hay entonces sin duda una oportunidad perdida, ya que el contactar con un público masivo puede crear reputación para un estudio nuevo o un abogado que recién comienza, consolidar prestigio, contactar con posibles clientes y abrir una serie de nuevas oportunidades de negocio, incluyendo el pago de las redes sociales a quienes influencian en un tema específico y que en este caso necesita de mucho conocimiento técnico.

Existe una desconexión entre la gente y el Derecho, sus formas y procedimientos, a pesar de que muchas veces durante el transcurso de sus vidas se ven enfrentados a situaciones legales que no pueden manejar bien, por falta de información y de acceso principalmente. Porque es real que de la proporción de personas que se ven afectadas por una situación relacionada con la ley, sólo un mínimo porcentaje recurre a un abogado. Muchos argumentan que las situaciones legales son demasiado complicadas y demasiado técnicas. Hasta el punto en que las personas no tienen ni idea de por dónde empezar en caso de necesitar su ayuda, y aunque ciertamente el apoyo profesional está absolutamente justificado, en el momento en que una persona necesita recurrir a él existe una barrera que sólo puede solucionarse a través de un método: la comunicación.

Esta barrera se ha vuelto tan intimidante que las personas buscan apoyo en medios masivos no técnicos, con el consecuente peligro de equivocación. La irrupción de la Inteligencia Artificial es un muy buen ejemplo de esto. Uno de los mayores problemas que aquejan al uso de la I.A es la tendencia a utilizarlo como motor de búsqueda y no como lo que es, una inteligencia generativa. Esto significa que creará respuestas basadas en lo que cree que el usuario quiere oír, no necesariamente en la verdad. Por razones obvias, esto es un gran problema para alguien que tenga problemas legales, independientemente de lo graves que sean. Si un usuario se fía de la palabra de la Inteligencia Artificial actual es posible que se equivoque o quede atrapado en un argumento falso, por lo que se hace imprescindible que quienes tengan problemas legales puedan recurrir a canales con conocimientos técnicos y disciplinares verificables.

La ley y como puede afectar a las personas es de gran interés para las audiencias...

Acercando a la ley y a la audiencia

Esto no es en absoluto imposible. Hay abogados que acuden a sitios como TikTok, Instagram y Youtube y realizan vídeos totalmente centrados en el asesoramiento jurídico, ya sea ofreciendo análisis de casos virales, desmontando mitos legales, ayudando a la gente con determinados trámites o incluso sobre qué hacer en determinadas situaciones en las que puedan sentirse amenazados. Casos como los de Law by Mike, quien tiene 11.8 millones de seguidores, Ugo Lord, quien tiene 1.93 millones de seguidores, o Emily D. Baker, con 807 mil seguidores, nos muestran que hay varias formas de presentar temas legales en lenguaje coloquial y accesible, y aún más importante que la gente está muy interesada en romper esta barrera y entender cómo se deben comportar ante un gigante invisible que influencia muchos aspectos de su vida.

El tener una guía legal que las personas consideren accesible, permite a quien lo necesite entender en forma general hasta dónde y cómo puede manejar una situación en forma particular y cuándo es imperativo tener apoyo legal. Abrir esta primera aproximación puede sonar a entregar información gratis, pero en realidad es la base para tener muchos más clientes potenciales. Situaciones cotidianas como la citación a un tribunal, un choque, parte o asalto, pueden, con la información adecuada manejarse bien y quizás evitar problemas futuros incluso para los abogados involucrados. Hay una procedimiento con normas y leyes que existen para proteger a las personas, pero no sirven si no se conocen y comunican adecuadamente.

A pesar del 81% de los estudios de abogados que tienen presencia en las redes sociales, su impacto está lejos de ser masivo y considerado como una base de negocios.

Porque conseguir casi 12 millones de usuarios interesados es probablemente una meta que nadie considera inalcanzable, pero que de hecho es posible. Las redes sociales son un canal de comunicación masivo y un enorme número de personas necesita saber dónde están parados frente a una situación que los afecta directamente y que no pueden abordar. Las redes sociales bien pueden ser una nueva oportunidad para los abogados, y un puente que conecte a grandes masas con la ley.

...Siempre y cuando se presente de la forma correcta.

La ley es fascinante para la gente, es un gigante invisible que los puede ayudar o perjudicar según su comportamiento, por lo que explicarles como se aplica y como les puede beneficiar es una increíble oportunidad.